Diez experimentos sociales que puedes hacer en clase

Los experimentos sociales pueden fomentar la empatía, el pensamiento crítico y la conciencia social. Hay que procurar que los experimentos no se salgan de madre, como ejemplifica la película La Ola (Die Welle, 2008), con la que el director Dennis Gansel sitúa en un centro educativo alemán contemporáneo el experimento real de La Tercera Ola realizado en 1967 por el profesor Ron Jones en California. Estos son los 10 experimentos propuestos.

Los alumnos experimentan cómo las palabras positivas y negativas afectan a los demás. A través de la escucha activa y el uso de palabras positivas y negativas, los participantes experimentan cómo el discurso influye en su estado de ánimo y percepción.

Actividad: Divide a la clase en parejas. Un estudiante comparte una experiencia mientras el otro escucha sin interrumpir. Luego, repite el ejercicio usando palabras positivas y negativas. Discute el impacto de las palabras en los sentimientos de los demás.

Ejemplos en la Cultura Popular

- Cinematografía: El club de los poetas muertos (1989) muestra cómo el lenguaje inspira o reprime el pensamiento individual.

- Literatura: 1984 de George Orwell explora el control del pensamiento a través del lenguaje.

- Experimentos Sociales: En el experimento social del Efecto Pigmalión (Rosenthal y Jacobson, 1968), las expectativas que los profesores tienen sobre los estudiantes pueden afectar el rendimiento de estos, similar a cómo las palabras positivas o negativas afectan al arroz.

Los estudiantes adoptan la identidad de un compañero por un día, ayudando a desarrollar la empatía y la comprensión de otras perspectivas, incluso la compasión ante los desafíos y emociones que sufren otros. Asumir la perspectiva de otro puede aumentar la compasión y la ayuda prosocial. Además, imaginar los pensamientos y sentimientos ajenos mejora la comprensión social.

Actividad: Los estudiantes eligen un compañero y adoptan su perspectiva (por ejemplo, su estilo de ropa o lenguaje). Después, se reúnen para discutir sus experiencias y emociones.

Ejemplos en la Cultura Popular

- Cinematografía: En busca de la felicidad (2006) ilustra la lucha por la supervivencia desde otra perspectiva.

- Literatura: Matar a un ruiseñor de Harper Lee resalta la importancia de ver el mundo desde los ojos de otros.

- Experimentos Sociales: El experimento del vagabundo (Josh Paler Lin, 2014). Un hombre sin hogar recibe dinero inesperadamente, y en lugar de gastarlo en sí mismo, compra comida para otros sin hogar. El experimento evidenció prejuicios sobre la pobreza y la generosidad.

Reflexión sobre cómo los estereotipos influyen en la percepción y trato hacia las personas, reforzando prejuicios y afectando la autoestima y el rendimiento. Las personas pueden rendir peor si son conscientes de un prejuicio sobre su grupo. Al revés, el efecto Pigmalión (identificado por Rosenthal y Jacobson en 1968) demuestra cómo las expectativas ajenas pueden mejorar el desempeño.

Actividad: Los estudiantes escriben estereotipos comunes en tarjetas. En grupos, discuten cómo estos estereotipos afectan a las personas. Reflexionan sobre cómo evitar juzgar a los demás.

Ejemplos en la Cultura Popular

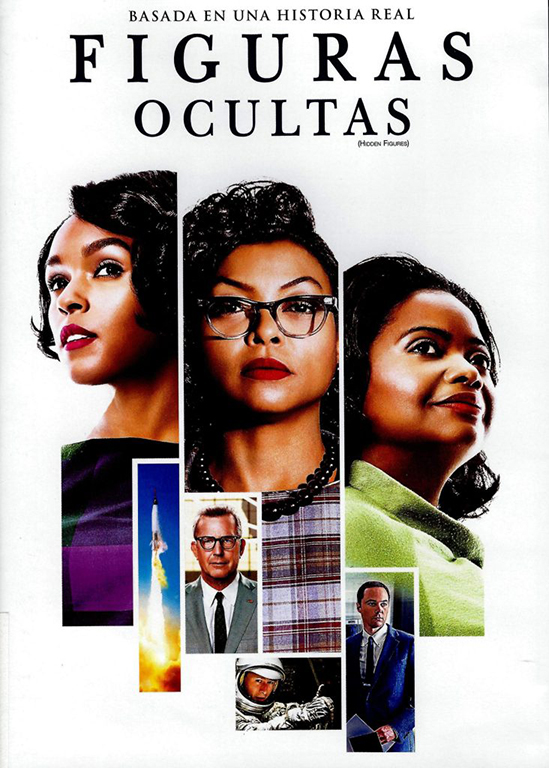

- Cine: Figuras ocultas (2016) muestra cómo las científicas afroamericanas de la NASA enfrentaban estereotipos raciales y de género.

- Literatura: Los hombres me explican cosas (Rebecca Solnit) explora diversos temas sobre la desigualdad de género, especialmente la forma en que las mujeres han sido históricamente descalificadas y silenciadas por los hombres. El título hace referencia a una experiencia que Solnit vivió personalmente, en la que un hombre comenzó a explicarle un tema del que ella era experta, sin saber que ella ya estaba muy familiarizada con el tema, simplemente porque asumió que no lo sabía por ser mujer.

- Experimentos sociales: El dilema de la muñeca (Clark & Clark, 1947). Se pedía a niños afroamericanos elegir entre muñecas blancas y negras; la mayoría prefería la blanca, mostrando el impacto de los estereotipos en la autoestima infantil.

Los estudiantes deben aprender sobre la historia, tradiciones y valores de otra cultura y preparar una presentación para compartir con el resto de la clase. Se puede completar con un intercambio cultural donde los estudiantes pueden experimentar elementos de estas culturas, como comida, música y danza.

Actividad: Los estudiantes investigan sobre la cultura asignada utilizando recursos en línea, libros o entrevistas con personas de esa cultura. Cada grupo prepara una presentación que cubra aspectos clave de la cultura asignada. Esta puede incluir imágenes, videos, música y ejemplos de costumbres tradicionales. Después, se organiza una discusión donde los estudiantes reflexionan sobre lo aprendido y cómo ha cambiado su percepción sobre la diversidad cultural.

Ejemplos en la Cultura Popular

- Cine: The Other Story (2018) – Película israelí que explora las tensiones culturales y la búsqueda de identidad en un contexto intercultural. Mulan (1998) – La película de Disney presenta la cultura china y toca temas de honor y valentía. Invita a los espectadores a reflexionar sobre la aceptación de lo diverso. Coco (2017), explora la tradición mexicana del Día de los Muertos.

- Literatura: Globalization and its Discontents de Joseph E. Stiglitz. Aborda cómo la globalización ha transformado las relaciones interculturales.

- Experimentos sociales: El experimento del inmigrante (Noruega, 2017). Se pidió a personas con opiniones negativas sobre la inmigración que convivieran con refugiados durante unos días. Al final, muchos cambiaron su perspectiva y desarrollaron empatía al conocer sus historias personales.

Explora cómo la colaboración mejora la resolución de problemas y la productividad. La sinergia grupal puede superar las capacidades individuales cuando hay buena comunicación y objetivos comunes.

Actividad: Los estudiantes reciben una tarea compleja (ej., construir una torre con materiales básicos). Reflexionan sobre qué estrategias grupales funcionaron mejor y cómo mejorar la cooperación.

Ejemplos en la cultura popular

- Cine: Apollo 13 (1995) – Trabajo en equipo para salvar la misión espacial.

- Literatura: El equipo de los sueños (Walker & Smither) – Liderazgo y colaboración.

- Experimento social: “El dilema del prisionero” en grupos, mostrando la importancia de la cooperación. Dos personas pueden elegir entre cooperar o traicionar al otro sin conocer la decisión de su compañero. La mejor opción conjunta sería cooperar, pero el miedo a la traición suele llevar a decisiones egoístas que perjudican a ambos. Numerosos experimentos populares muestran la diferente forma de organizarse entre grupos de hombres y de mujeres para resolver en menos tiempo tareas como la de pasar todo el grupo a través de un hula-hoop.

Basado en el experimento de Darley y Batson (1973), donde seminaristas debían dar una charla sobre la parábola del buen samaritano. A algunos se les dijo que iban tarde y a otros que tenían tiempo. Los que sentían prisa ignoraron a una persona necesitada en el camino, demostrando cómo la urgencia afecta la empatía y la ayuda.

Actividad: Se asignan tareas a los alumnos con tiempos ajustados. Se introduce una distracción (alguien pidiendo ayuda). Luego, se reflexiona sobre cómo la prisa afecta la disposición a ayudar.

Ejemplos en la Cultura Popular

- Cine: Crash (2004) muestra cómo la prisa y el estrés influyen en la toma de decisiones morales. El experimento de la cárcel de Stanford (2015) muestra cómo la situación influye en la conducta moral.

- Literatura: La parábola del buen samaritano (Biblia) ilustra cómo la compasión debe superar las urgencias personales.

- Experimentos sociales: Un estudio de Levine y otros (1994) analizó la disposición a ayudar en diferentes ciudades, encontrando que el agitado ritmo de vida reduce la empatía. Otro coordinado por Piff (2012) demostró que las personas de bajos ingresos suelen ser más generosas en ayudar a extraños que aquellas con mayores recursos.

Las personas tienden a juzgar a los demás en función de apariencias y prejuicios preexistentes, lo que puede llevar a discriminación e injusticias. El sesgo de confirmación hace que la gente busque información que refuerce sus creencias previas en lugar de cuestionarlas. El experimento de Ambady y Rosenthal (1993) demostró que los estudiantes podían evaluar la competencia de un profesor en segundos, con juicios similares a los de quienes lo conocían bien.

Actividad:Se muestran imágenes de personas con distintos estilos de vestimenta, edades y expresiones faciales. Los alumnos escriben breves descripciones sobre cómo imaginan a cada persona (su personalidad, ocupación, etc.). Luego, se revela la verdadera historia de cada individuo, promoviendo la reflexión sobre la superficialidad de los juicios rápidos.

Ejemplos en la Cultura Popular

- Cine: Doce hombres sin piedad (1957) muestra cómo los prejuicios influyen en un juicio. Gran Torino (2008) muestra cómo un hombre mayor con prejuicios raciales cambia su visión tras convivir con sus vecinos asiáticos.

- Literatura: Orgullo y prejuicio (Jane Austen) ilustra cómo las primeras impresiones pueden ser erróneas y cómo los prejuicios sociales afectan las relaciones humanas.

- Experimentos sociales: The Halo Effect (Nisbett & Wilson, 1977) estudió un sesgo cognitivo que se refiere a la tendencia de una persona a juzgar a otra de forma global en base a una característica positiva o negativa. Es decir, si alguien tiene una característica que nos gusta (por ejemplo, es atractivo o tiene una buena postura), tendemos a asumir que otras cualidades de esa persona también son positivas, incluso sin evidencia. Esto también funciona en sentido negativo: si alguien tiene una característica que nos desagrada, es más probable que asimilemos características negativas en esa persona sin un juicio objetivo. El Estudio del Currículum Falso demostró cómo el nombre de una persona influye en la percepción de sus habilidades. Se enviaron CV idénticos con nombres anglosajones y nombres de minorías étnicas a ofertas de empleo, y los primeros recibieron muchas más respuestas positivas. Esto evidenció cómo los prejuicios afectan incluso a nivel profesional.

Las personas tienden a ajustar su comportamiento para encajar en el grupo, incluso cuando saben que algo es incorrecto. El experimento de Asch (1951) mostró cómo los individuos modificaban sus respuestas para alinearse con la mayoría, aunque supieran que eran incorrectas. En contextos más extremos, la conformidad puede llevar a la obediencia ciega y al fanatismo.

Actividad: Se presenta a los estudiantes una serie de preguntas con respuestas evidentemente correctas. Sin embargo, varios alumnos previamente instruidos darán respuestas incorrectas. Se observa si otros estudiantes se sienten presionados a conformarse con la mayoría o mantienen su criterio. Luego, se discute cómo la conformidad afecta la toma de decisiones en la sociedad.

Ejemplos en la Cultura Popular

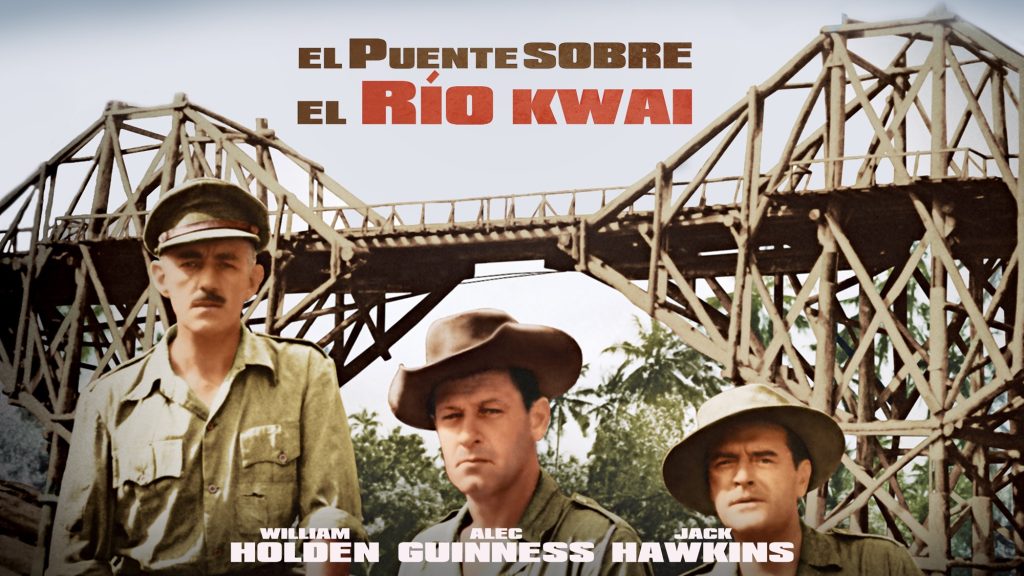

- Cine: La Ola (Die Welle, 2008) muestra cómo un experimento en una escuela alemana sobre la autocracia se sale de control, ilustrando el peligro de la conformidad extrema.

- Literatura: El señor de las moscas (William Golding) muestra cómo un grupo de niños varados en una isla adopta una mentalidad de masas, con consecuencias violentas.

- Experimentos sociales: El Experimento de la Tercera Ola (Ron Jones, 1967) demostró cómo estudiantes normales podían desarrollar actitudes autoritarias bajo la influencia de un líder carismático y la presión grupal.

Este experimento explora cómo las estructuras sociales y económicas tienden a favorecer a ciertos grupos, dándoles ventajas que a menudo no son reconocidas por los propios privilegiados. El estudio pone de manifiesto cómo la desigualdad social se reproduce y cómo las personas que gozan de ciertos privilegios pueden ser inconscientes de su impacto en los demás.

Actividad: Los alumnos se colocan en una fila. Se les leen afirmaciones como «Tus padres fueron a la universidad» o «Has sido discriminado por tu apariencia». Quienes responden «sí» avanzan un paso. Luego, se observa cómo algunos han avanzado más que otros y se reflexiona sobre situaciones en las que ellos hayan recibido ventajas debido a su estatus social, económico, o cultural (privilegio). Después, deben discutir cómo se sentirían si estuvieran en el lugar de alguien sin esos privilegios.

Ejemplos en la Cultura Popular

- Cine: Los juegos del hambre (2012) muestra una sociedad con oportunidades desiguales. Parasite (2019): En esta película surcoreana, se examinan las profundas desigualdades entre dos familias, una extremadamente rica y la otra muy pobre, mostrando cómo las diferencias de clase afectan la vida de los personajes.

- Literatura: El color púrpura de Alice Walker: Una novela que explora las luchas de las mujeres afroamericanas en un contexto de profundo racismo y sexismo, subrayando cómo las estructuras de poder y privilegio determinan las vidas de los personajes.

- Experimentos sociales: White Privilege Walk es una actividad frecuente en talleres sobre desigualdad. Los participantes se alinean en una fila, y el facilitador les lee una serie de declaraciones relacionadas con el privilegio blanco (lógicamente, se pueden introducir otros tipos de privilegio). Si el participante se identifica con la afirmación (por ejemplo, «Si tus padres nunca fueron discriminados por su raza»), da un paso hacia adelante. Si no se identifica, se queda en el mismo lugar. A medida que se leen más declaraciones, algunos participantes avanzan varios pasos, mientras que otros no se mueven en absoluto. Al final de la actividad, se observa cómo las personas que son racialmente privilegiadas (en este caso, los blancos) están más cerca de la línea de meta, mientras que los demás están rezagados, lo que visualiza cómo el privilegio puede proporcionarles ventajas sociales y económicas a lo largo de sus vidas.

El efecto espectador es un fenómeno psicológico en el que las personas son menos propensas a ayudar a una víctima cuando hay otros observadores presentes. Cuantos más observadores haya, menor será la probabilidad de que alguien intervenga. Este fenómeno fue investigado por los psicólogos John Darley y Bibb Latané después del asesinato de Kitty Genovese en 1964, cuando se supo que 38 personas presenciaron el crimen sin intervenir.

Actividad: Se deja caer disimuladamente un objeto en clase para ver quién lo recoge. Luego, se repite con diferentes números de testigos. Se analiza cómo la presencia de otros afecta la disposición a actuar. En otra opción más compleja, se organiza una actividad en la que un estudiante (o un actor) simula una emergencia, como una caída o un malestar repentino, mientras los demás estudiantes están observando. Inicialmente, todos los estudiantes permanecen en silencio para observar la reacción. Luego, se informa a los estudiantes de que sólo ellos tienen la capacidad de ayudar, pero deben elegir si lo harán o no. Se evalúa cuántos intervinieron, si hubo más ayuda cuando solo había un observador o cuando había varios.

Se discute el fenómeno del efecto espectador, preguntando por qué algunos estudiantes decidieron no intervenir, y cómo el hecho de estar observando un grupo puede hacer que las personas sientan que alguien más tomará la iniciativa.

Ejemplos en la Cultura Popular

- Cine: El experimento de la cárcel de Stanford (2015) muestra la pasividad ante el abuso de autoridad. La leyenda del indomable (Cool Hand Luke, 1967): Esta película muestra cómo las personas tienden a conformarse con la inacción o con la indiferencia cuando forman parte de un grupo, reflejando un comportamiento similar al «efecto espectador».

- Literatura: Los indiferentes (Alberto Moravia) critica la apatía social. El corazón delator de Edgar Allan Poe: Aunque no se trata estrictamente del efecto espectador, este relato presenta la indiferencia de la sociedad ante las atrocidades que pueden suceder sin que nadie actúe para detenerlas, un concepto cercano al observador pasivo.

- Experimentos sociales: El experimento de Darley y Latané (1968): El estudio clásico en el que se puso a los participantes en una situación donde tenían que ayudar a una persona en peligro. Al estar en presencia de otros, muchos de los participantes no actuaron, lo que dio lugar a la teoría del «efecto espectador». El experimento de la simulación de emergencia (1969): Los participantes fueron observados mientras reaccionaban ante un supuesto accidente en un grupo. El estudio demostró que la probabilidad de intervención disminuía a medida que más personas observaban el incidente.